人工光合作用是指利用阳光将水、二氧化碳转化成氧气和高附加值的燃料分子(H2、CO、CH4等)。近日,我院王宁课题组将超分子作用应用于人工光合作用体系,相关研究成果分别发表在J. Am. Chem. Soc. (IF = 14.612) 和ChemSusChem (IF = 7.962)。

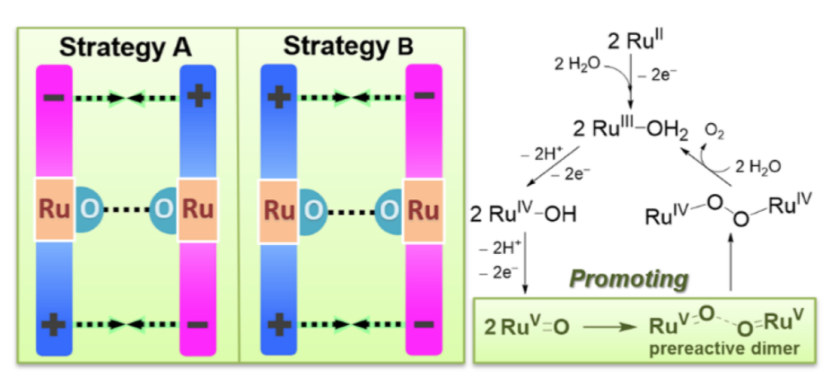

王宁副教授联合瑞典皇家工学院Mårten S. G. Ahlquist教授、张彪彪研究员等通过静电作用促进两个催化剂分子之间的O-O键耦合,使Ru(bda)类水氧化催化剂的活性提高了一个数量级。通过1H NMR、SAXS、电导率测试等方法,对催化剂之间的静电作用进行了表征;并通过分子动力学测试和量化计算进一步验证了静电作用对形成二聚体结构中间体的促进作用,是催化活性显著改善的根本原因。(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 2484−2490)

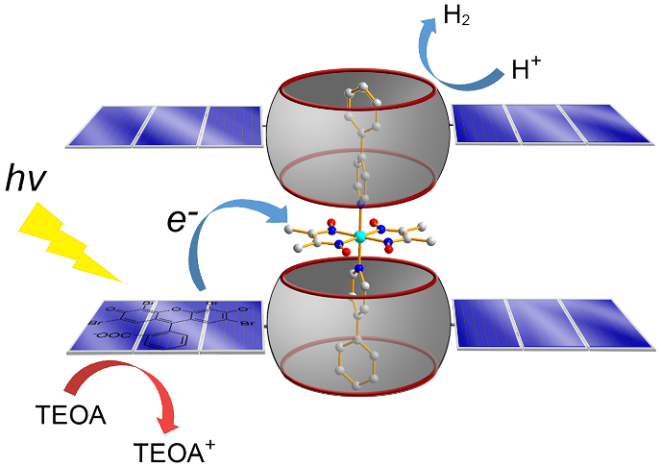

王宁副教授联合河南工业大学孙旭镯副教授、大连理工大学李斐教授等构建了以大环化合物葫芦脲CB[7]为主体、有机小分子EY为光敏剂、钴肟配合物为催化剂的三元超分子光催化产氢体系。通过1H NMR、X-ray单晶衍射等方法,证明了EY与CB[7]的外包结作用、钴肟配合物与CB[7]的内包结作用。三元超分子体系的构建拉近了光敏剂与催化剂之间的距离,提高了体系的光催化产氢性能。(ChemCatChem 2020, 12, 3853−3856)